海外の製糸会社の商標 (ブラジル・中国・韓国)

|

|

戦後日本は生糸を製造する製糸業界の発展とともに経済成長をしていきました。

各都道府県には繭検定所という県営の生糸関連の役所が存在し大きな役割を果たしておりました。そしてそれに伴い西陣織や結城紬など多くの日本の織物産地が繁栄して参りました。

当方のような生糸商も各織物産地に栄え、業界を支えて参りました。

世界文化遺産に登録された富岡製糸場は、これらのたくさんの製糸工場が運営される礎を築いた工場であります。富岡シルクの発祥の地。

これは先々代の吉川幸太郎が京都国用生糸株式会社を運営してきた際に取引のあったごく一部の関係機関、製糸会社の商標(トレードマーク)です。

会社の引越しの際も、大切に持って来ていつかきっと資料になると保管しておりました。

製糸業界でお仕事をされていた方には懐かしいと言って頂ける方も多々いらっしゃるのではないでしょうか?

年代や時代、地方によって活字や紙質などの変化があるのも面白いですね!

自由の女神の商標などもアメリカにパンスト用として輸出する為につけたと言えば納得出来るのではないでしょうか?現代でもパンストにデニールという生糸の太さを表す表示があるのはおそらくこの時代からの名残なんです。

また小学校で当たり前のように桑畑の地図記号を勉強しましたが私もこの仕事につくまで「何故?」と思っておりましたが、それだけ絹糸業界が大きかったんです。

◎2013年9月 群馬県の繭屋「繭屋の小島さま」との出会いによって下記の商標を群馬県富岡市に寄贈する事が出来ました。

世界文化遺産に登録された富岡製糸場・富岡市立美術博物館どちらかにてご覧頂けるようになると思います。富岡市岡野前市長へ寄贈時の写真

多くの方に見て頂きたく思いますので是非、富岡市まで足をお運び下さいませ。

富岡製糸場世界遺産登録本当におめでとうございます。

西陣の糸屋も同じ絹業界人として少しでもお役に立てて本当に誇らしく・嬉しく思います。

これからが本番です。富岡市の皆さま・富岡シルクの今後の活躍に期待しております。

◎2014年2月 「大正15年お生まれのお母様の米寿をお祝いするアルバム」を作成する際に、お母様が初めて就職された鹿児島県繭検定所の写真が是非欲しいと大阪府在住のご子息さまよりご連絡を頂きました。お母様に少しでも当時を懐かしんで頂ければ当方も嬉しく思います。 また当時のお母様のお写真も見せて頂け、当時のお母様の美しいお顔とともに鹿児島県繭検定所の制服も拝見させて頂きました。出会いと暖かいご家族の愛情に感謝です。

以下、ご連絡頂いた際のメールの一部です。

「実はこのたび、もう米寿を迎えることになった母へ思い出アルバムを制作することになりました。母について少しご紹介させていただきます。大正15年 種子島で誕生しその後西之表市にある榕城尋常高等小学校に進学、そして初めての就職が鹿児島県の繭検定所であったとのことです。種子島からは船でも4時間以上離れた本島の鹿児島県、当然寮住まいという形での就職、姉とともに二人で同じ検定所に就職をしたとのことでした。現在は大阪に住まいしており今年、満で八十八歳を迎えることになりました。当時の写真等も皆無の中、唯一の当時の本人写真とともに、少しでも当時を懐かしむことができればと冒頭の「鹿児島県繭検定所 商標」を取り込みたいと考えたしだいです。

また下記画像(こちらのページ内の画像に限ります)をご利用になりたい方は、ご使用頂いても構いません。但し営利目的でのご使用はご遠慮下さい(糸商・糸屋のみ一切使用不可)

サイズ変更もご自由にどうぞ、

出来ましたらリンクを頂ければ有難いです。

|

●

日本国内の製糸工場の商標

●

都道府県の繭検定所

●

海外の製糸工場の商標

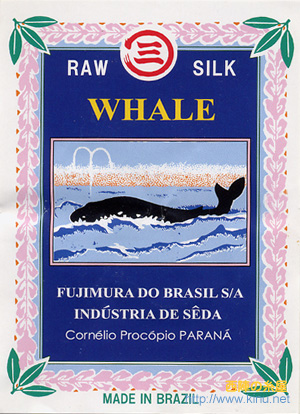

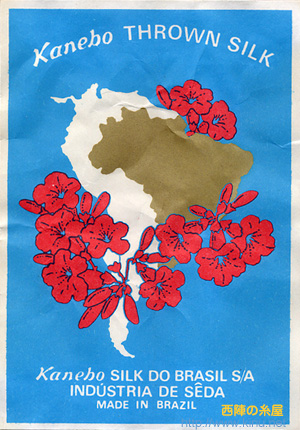

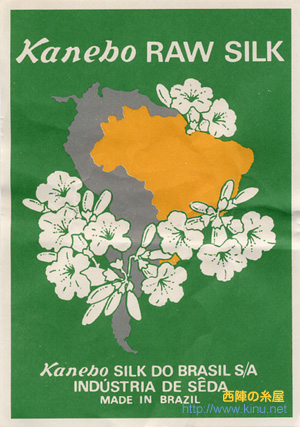

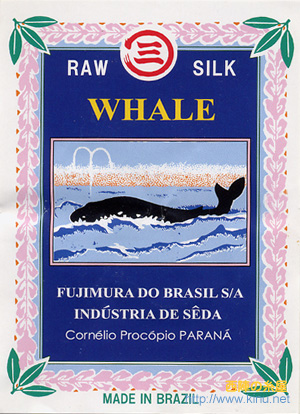

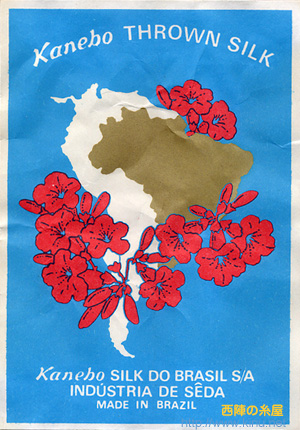

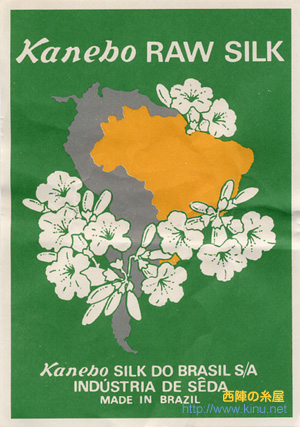

海外の製糸会社の商標 (ブラジル) (順不同)

下記の商標は、ブラジルの製糸会社の商標。

現在は1社しか製糸されておりませんが、2000年頃にはすべて営業されておりました。

ブラジル藤村製糸 |

ブラタク社 |

カネボウシルク |

カネボウシルク |

コカマール |

|

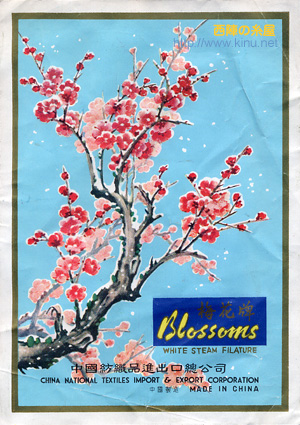

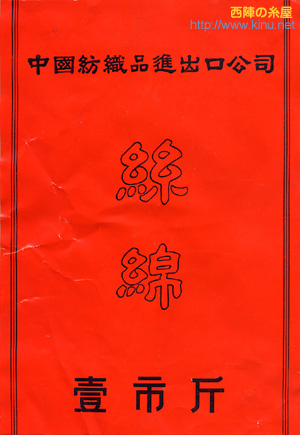

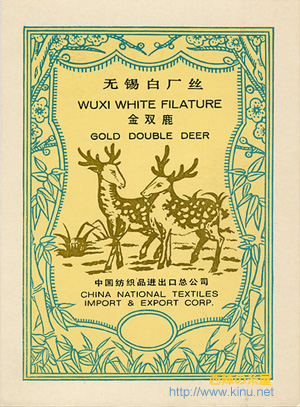

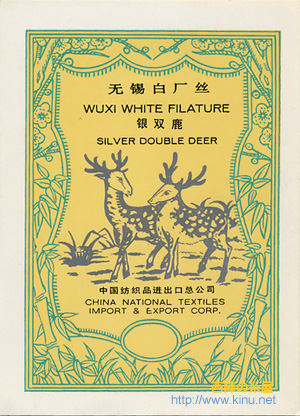

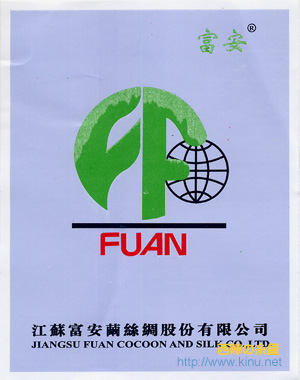

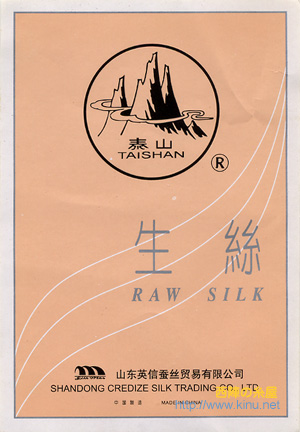

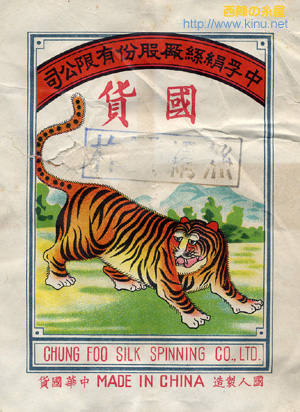

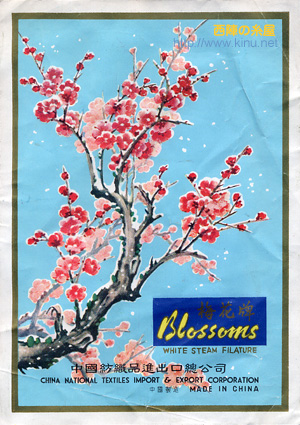

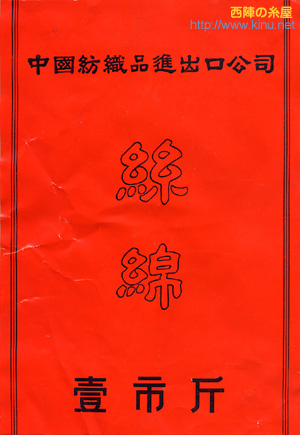

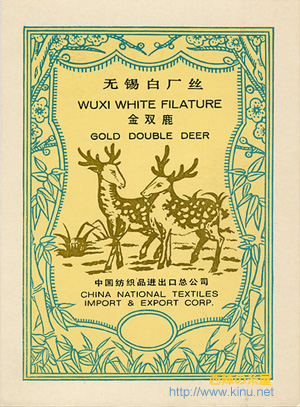

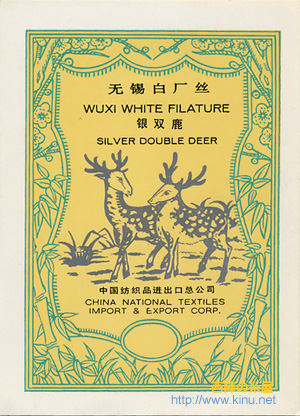

海外の製糸会社の商標 (中国) (順不同)

下記の商標は、なんと県営(都道府県の運営)の繭玉の検査をする検査所の札。

時代的に私は知りませんが繭玉の検査の際に生糸を引き(製糸)販売されていたようです。

掲載数は少ないですがほとんどの都道府県に繭検定所は存在していたみたいです。

今では考えられませんが養蚕・製糸に関わったお仕事をされていた人が多かったんですね。

説明に間違いがあります場合は、出来ればお教え下さいませ。

|

|

|

|

|

|

紡績工場の商標 |

紡績工場の商標 |

手引き真綿工場の商標 |

|

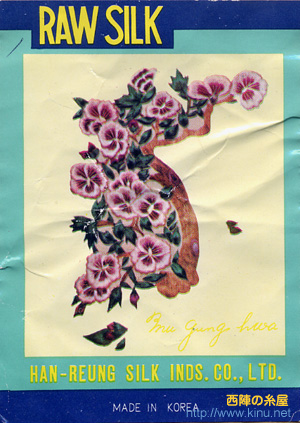

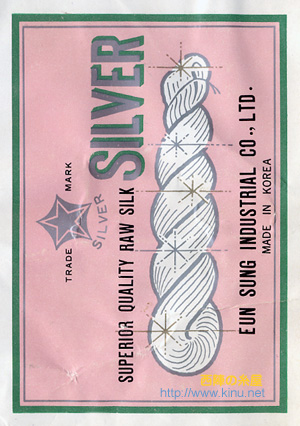

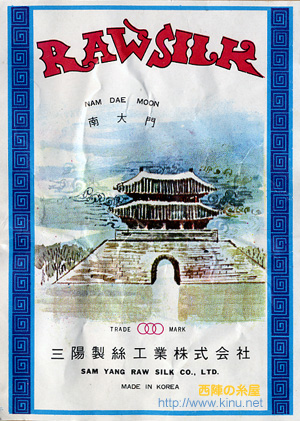

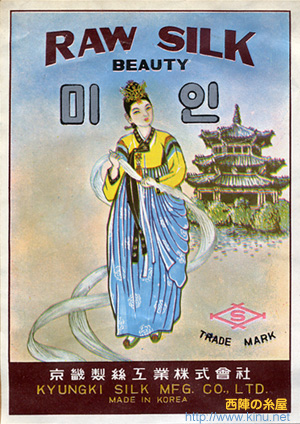

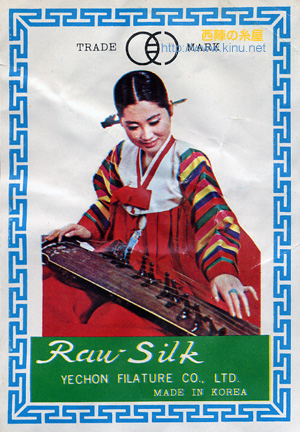

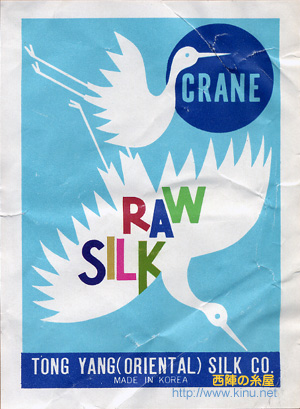

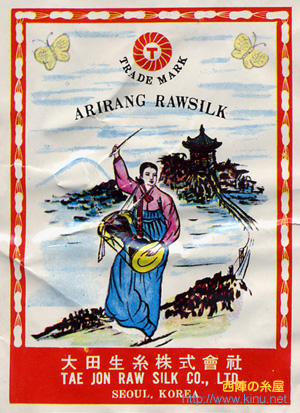

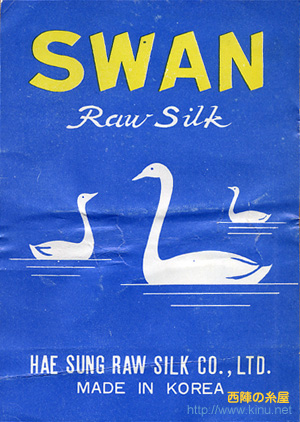

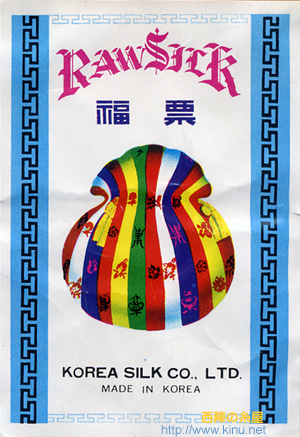

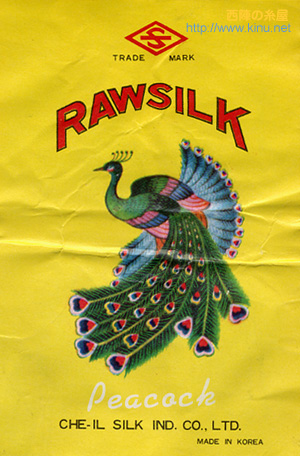

海外の製糸会社の商標 (韓国) (順不同)

下記の商標は、なんと県営(都道府県の運営)の繭玉の検査をする検査所の札。

時代的に私は知りませんが繭玉の検査の際に生糸を引き(製糸)販売されていたようです。

掲載数は少ないですがほとんどの都道府県に繭検定所は存在していたみたいです。

今では考えられませんが養蚕・製糸に関わったお仕事をされていた人が多かったんですね。

説明に間違いがあります場合は、出来ればお教え下さいませ。